2014年06月13日

第26回 Jの指標

毎年5月下旬に広島県で開かれる全国新酒鑑評会。第9回「あまい金賞」(こちら)で紹介したとおり、昨年(2013年)は、静岡県は金賞ゼロという残念な結果でしたが、今年(2014年)は出品する蔵元さんたちが奮起し、金賞4、入賞2を獲得しました。鑑評会のレポートは以下をご参照ください。

◆杯が乾くまで

http://mayumi-s-jizake.blogzine.jp/blog/2014/06/25_7c7e.html

蔵元を囲んで理解を深める(しずおか地酒研究会の2014年4月サロンより)

鑑評会前日に東広島市内で開かれた酒類総合研究所講演会では、お酒と健康にまつわる興味深い研究発表がありました。

“酒は百薬の長、されど万病の元”と言いますが、室町時代には餅好きと酒好きが集まってディベートする「餅酒論(もちさけろん)」という知的な遊びがあり、酒好きが酒の効能を「酒の十徳」にまとめています。それによると、

一、 酒は独居の友となる

二、 労をいとう

三、 憂を忘れる

四、 鬱(うつ)をひらく

五、 気をめぐらす

六、 推参に便あり(土産などに持っていくと喜ばれる)

七、 百薬の長

八、 人と親しむ

九、 縁を結ぶ

十、 寒気の衣となる

私自身、七以外はすべて実体感していることで、前世で500年前の餅酒論に参加していたんじゃないかと思えるほどでした(笑)。

で、肝心の七「百薬の長」。

私の酒歴では、酒が薬の代わりになると感じた経験がまだありません。25年以上前ですが、最初に書いた酒のインタビュー記事が、断酒会会長と酒卸会社社長との対談で、酒は人格を破壊する麻薬の側面があり、適正飲酒の教育が必要だという話でした。その後、酒に関する文献を調べるときも、「百薬の長」よりもむしろ、「狂水(くるいみず)」「地獄湯(じごくとう)」「狂薬(きょうやく)」「万病源(まんびょうのもと)」等など、酒害を説いたキーワードが脳に焼き付いてしまっています。

もちろん、気心知れた仲間と飲んでいれば楽しいし、日頃の憂さは晴れるし、精神衛生上のメリットは十分感じるものの、酒を飲んで健康になった~!といえるほどの実感は持てません。やっぱり飲みすぎて二日酔いで酷い目にあったときのことを思い出すと後悔が先にたつし、それでも体調が戻ればまた飲みたくなる・・・なるほど麻薬のような中毒性のあるやっかいな存在です。

杜氏や酒米農家を囲んで理解を深める(しずおか地酒研究会の2014年4月サロンより)

そんなこんなで、今回の講演会プログラムにあった「少量飲酒の健康への影響(Jカーブ)」。酒類総合研究所の研究発表にしては珍しいテーマだし、個人的にもそそられる演題です。発表者は品質・安全性研究部門主任研究員の伊豆英恵さん。お若いリケジョです。講演中は撮影NGだったので、休憩時間にロビーで聴衆に囲まれていた伊豆さんを遠目からパチリ。女性が酒の研究論文発表の場で注目を集めているって、なんだか勝手に勇気付けられちゃいました(笑)。

それはさておき、内容はズバリ、“酒は百薬の長、されど万病の元”を生理学的に実証したものでした。

アルコール中毒は世界共通の問題として1980年代から疫学的=個人ではなく一定の地域の集団を対象に、病気の発生原因や変化を調査した研究が活発になり、「適量の飲酒は心臓病や糖尿病の予防効果がある」「適量飲酒する人のほうが、まったく飲まない人や大量に飲む人よりも死亡率が低い」と考えられるようになりました。日本酒の効能についても、

・他の酒類よりも2℃ほど体温が高い状態が長く続き、体内細胞の健全化させる

・血流をよくし、消化機能を高める

・筋肉のコリや冷え性を改善させる

・自律神経が安定する

・豊富なアミノ酸や糖類ががん細胞の萎縮・壊死に効果あり

・善玉コレステロールが増え、動脈硬化を防ぐ

・適量飲む人の心筋梗塞発生率は、飲まない人の3分の1

・血糖値を下げるインスリンに似た物質が含まれる

・麹から血圧を下げる物質が多量に生産される

等などの成果が報告されています。

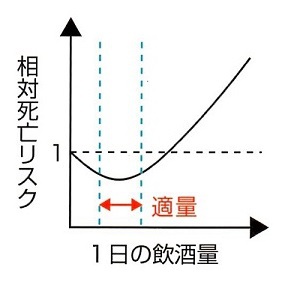

ここで気になるのが「適量」です。上記のような能書きを見せられたら、日本酒ガンガン飲むぞー!!って息巻いてしまいそうですが、ポイントになるのが「J」です。

まったく飲まない人の死亡リスクを1とすると、一日適量まで飲む人はリスクマイナスになり、適量を超えるとリスクプラスになる。グラフにするとアルファベットの「J」のように見えることからそう呼ばれています。虚血性疾患、脳梗塞、2型糖尿病でも同様のリスク相関が認められるそうですが、前述のとおり疫学的調査が元になった説で、明確な科学的根拠はなかったことから、今回、初めてマウスを用いて生理学的検証を行ないました。

老化したマウスや高脂肪の餌を食べさせたラットを3グループにわけ、(1)水だけ (2)1%アルコール (3)2%アルコールを毎日与えたところ、②のグループは他のグループよりも老化スコアや肝障害指標数値が低かったことが実証されました。つまりマウスなら適量は1%アルコール。人間に換算したら、ビール250~500ml、日本酒では80~160mlだそうです。

厚生労働省の「健康日本21」では、日本人が1日あたり摂取する適正量を純アルコール量20gと提起しています。主な酒類のアルコール量は以下のとおり。

・日本酒1合180ml=アルコール度数15%・純アルコール量22g

・ビール中瓶1本500ml=アルコール度数5%・純アルコール量20g

・ワイン1杯120ml=アルコール度数12%・純アルコール量12g

・焼酎1合180ml=アルコール度数35%・純アルコール量50g

・ウイスキーダブル60ml=アルコール度数43%・純アルコール量20g

この数字を見ると、今回の検証結果が、ほぼ厚労省の指標どおりということがわかります。

毎日飲むなら缶ビール1本、日本酒は1合弱・・・それだけじゃあ済まないようと苦笑いされる酒徒も多いでしょうが、とりあえず私は、まったく飲まない人と宴席をともにする機会があれば、ウンチク話でこの数字を挙げてみようかと思います。

ちなみに飲酒量と健康リスクがJカーブにならず、正比例してしまう疾患(高血圧、脳出血など)もあります。自分の疾患リスクを把握した上で、上記の数字をベースに、自分の適量というものをわきまえておくのが肝要です。

適量をわきまえ、おいしいお酒を健康で長~く楽しむために必要なものとは、自分の健康状態プラス、お酒に対する理解と知識。誰が、どんな材料で、どんな思いで造ったかを知れば、おのずと乱暴な飲み方はできないと思います。それがましてや地元の、顔の見える造り手の思いが込められたものであればなおさら。酒の十徳には「地の酒を嗜む」をプラスすべきでしょうね!

<参考>

酒類総合研究所広報誌エヌリブ25

http://www.nrib.go.jp/sake/pdf/NRIBNo25.pdf

厚生労働省「健康日本21 アルコール」

http://www1.mhlw.go.jp/topics/kenko21_11/b5.html#A53

◆杯が乾くまで

http://mayumi-s-jizake.blogzine.jp/blog/2014/06/25_7c7e.html

蔵元を囲んで理解を深める(しずおか地酒研究会の2014年4月サロンより)

鑑評会前日に東広島市内で開かれた酒類総合研究所講演会では、お酒と健康にまつわる興味深い研究発表がありました。

“酒は百薬の長、されど万病の元”と言いますが、室町時代には餅好きと酒好きが集まってディベートする「餅酒論(もちさけろん)」という知的な遊びがあり、酒好きが酒の効能を「酒の十徳」にまとめています。それによると、

一、 酒は独居の友となる

二、 労をいとう

三、 憂を忘れる

四、 鬱(うつ)をひらく

五、 気をめぐらす

六、 推参に便あり(土産などに持っていくと喜ばれる)

七、 百薬の長

八、 人と親しむ

九、 縁を結ぶ

十、 寒気の衣となる

私自身、七以外はすべて実体感していることで、前世で500年前の餅酒論に参加していたんじゃないかと思えるほどでした(笑)。

で、肝心の七「百薬の長」。

私の酒歴では、酒が薬の代わりになると感じた経験がまだありません。25年以上前ですが、最初に書いた酒のインタビュー記事が、断酒会会長と酒卸会社社長との対談で、酒は人格を破壊する麻薬の側面があり、適正飲酒の教育が必要だという話でした。その後、酒に関する文献を調べるときも、「百薬の長」よりもむしろ、「狂水(くるいみず)」「地獄湯(じごくとう)」「狂薬(きょうやく)」「万病源(まんびょうのもと)」等など、酒害を説いたキーワードが脳に焼き付いてしまっています。

もちろん、気心知れた仲間と飲んでいれば楽しいし、日頃の憂さは晴れるし、精神衛生上のメリットは十分感じるものの、酒を飲んで健康になった~!といえるほどの実感は持てません。やっぱり飲みすぎて二日酔いで酷い目にあったときのことを思い出すと後悔が先にたつし、それでも体調が戻ればまた飲みたくなる・・・なるほど麻薬のような中毒性のあるやっかいな存在です。

杜氏や酒米農家を囲んで理解を深める(しずおか地酒研究会の2014年4月サロンより)

そんなこんなで、今回の講演会プログラムにあった「少量飲酒の健康への影響(Jカーブ)」。酒類総合研究所の研究発表にしては珍しいテーマだし、個人的にもそそられる演題です。発表者は品質・安全性研究部門主任研究員の伊豆英恵さん。お若いリケジョです。講演中は撮影NGだったので、休憩時間にロビーで聴衆に囲まれていた伊豆さんを遠目からパチリ。女性が酒の研究論文発表の場で注目を集めているって、なんだか勝手に勇気付けられちゃいました(笑)。

それはさておき、内容はズバリ、“酒は百薬の長、されど万病の元”を生理学的に実証したものでした。

アルコール中毒は世界共通の問題として1980年代から疫学的=個人ではなく一定の地域の集団を対象に、病気の発生原因や変化を調査した研究が活発になり、「適量の飲酒は心臓病や糖尿病の予防効果がある」「適量飲酒する人のほうが、まったく飲まない人や大量に飲む人よりも死亡率が低い」と考えられるようになりました。日本酒の効能についても、

・他の酒類よりも2℃ほど体温が高い状態が長く続き、体内細胞の健全化させる

・血流をよくし、消化機能を高める

・筋肉のコリや冷え性を改善させる

・自律神経が安定する

・豊富なアミノ酸や糖類ががん細胞の萎縮・壊死に効果あり

・善玉コレステロールが増え、動脈硬化を防ぐ

・適量飲む人の心筋梗塞発生率は、飲まない人の3分の1

・血糖値を下げるインスリンに似た物質が含まれる

・麹から血圧を下げる物質が多量に生産される

等などの成果が報告されています。

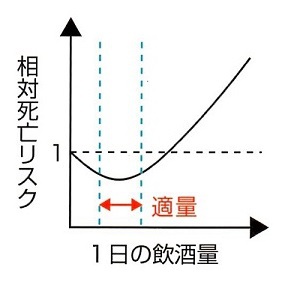

ここで気になるのが「適量」です。上記のような能書きを見せられたら、日本酒ガンガン飲むぞー!!って息巻いてしまいそうですが、ポイントになるのが「J」です。

まったく飲まない人の死亡リスクを1とすると、一日適量まで飲む人はリスクマイナスになり、適量を超えるとリスクプラスになる。グラフにするとアルファベットの「J」のように見えることからそう呼ばれています。虚血性疾患、脳梗塞、2型糖尿病でも同様のリスク相関が認められるそうですが、前述のとおり疫学的調査が元になった説で、明確な科学的根拠はなかったことから、今回、初めてマウスを用いて生理学的検証を行ないました。

老化したマウスや高脂肪の餌を食べさせたラットを3グループにわけ、(1)水だけ (2)1%アルコール (3)2%アルコールを毎日与えたところ、②のグループは他のグループよりも老化スコアや肝障害指標数値が低かったことが実証されました。つまりマウスなら適量は1%アルコール。人間に換算したら、ビール250~500ml、日本酒では80~160mlだそうです。

厚生労働省の「健康日本21」では、日本人が1日あたり摂取する適正量を純アルコール量20gと提起しています。主な酒類のアルコール量は以下のとおり。

・日本酒1合180ml=アルコール度数15%・純アルコール量22g

・ビール中瓶1本500ml=アルコール度数5%・純アルコール量20g

・ワイン1杯120ml=アルコール度数12%・純アルコール量12g

・焼酎1合180ml=アルコール度数35%・純アルコール量50g

・ウイスキーダブル60ml=アルコール度数43%・純アルコール量20g

この数字を見ると、今回の検証結果が、ほぼ厚労省の指標どおりということがわかります。

毎日飲むなら缶ビール1本、日本酒は1合弱・・・それだけじゃあ済まないようと苦笑いされる酒徒も多いでしょうが、とりあえず私は、まったく飲まない人と宴席をともにする機会があれば、ウンチク話でこの数字を挙げてみようかと思います。

ちなみに飲酒量と健康リスクがJカーブにならず、正比例してしまう疾患(高血圧、脳出血など)もあります。自分の疾患リスクを把握した上で、上記の数字をベースに、自分の適量というものをわきまえておくのが肝要です。

適量をわきまえ、おいしいお酒を健康で長~く楽しむために必要なものとは、自分の健康状態プラス、お酒に対する理解と知識。誰が、どんな材料で、どんな思いで造ったかを知れば、おのずと乱暴な飲み方はできないと思います。それがましてや地元の、顔の見える造り手の思いが込められたものであればなおさら。酒の十徳には「地の酒を嗜む」をプラスすべきでしょうね!

<参考>

酒類総合研究所広報誌エヌリブ25

http://www.nrib.go.jp/sake/pdf/NRIBNo25.pdf

厚生労働省「健康日本21 アルコール」

http://www1.mhlw.go.jp/topics/kenko21_11/b5.html#A53

Posted by 日刊いーしず at 12:00