2013年11月29日

第21回 新酒と長期熟成酒

年の瀬を迎えました。酒徒にとっては待望の新酒の季節到来です。県内では、11月末から12月にかけ、各蔵元から新酒の便りが届きます。

新酒鑑評会等のコンテストが春に開かれるため、新酒は春のものと思っている人も多いようですが、そもそも新酒とは、その年に収穫された新米で醸造され、搾ったお酒を指します。酒の醸造期間は通常約1ヶ月半ですから、秋に収穫した新米を使えば年内には初搾りを出荷できます。

新酒のコンテストが春に開催されるのは、出品される酒の多くが大吟醸・純米大吟醸クラスで、使用する酒米は収穫が10月上~中旬という晩生タイプの山田錦。これを、時間をかけて丁寧に精米し、年明けの一番寒い時期に、通常よりも低温でじっくり時間をかけて仕込むので、搾るのはどうしても2~3月になるんですね。

ということは、年内に新酒として出回る多くは、普通酒・本醸造酒・純米酒等のレギュラークラスになるのですが、搾ってから間もないため、みずみずしい香味とすっきりした味わいが楽しめます。とくに静岡県の酒は、どのクラスも手間隙かけ、丁寧に仕込まれていますから、新酒の時期は、吟醸酒と見紛うきれいなお酒が多いと思います。

新酒は、火入れ殺菌をしない生酒タイプがほとんど。“生モノ”ですから温度変化に弱い。酒蔵では生酒を冷蔵貯蔵しておくスペースに限りがあり、販売先にも冷蔵保存をお願いする必要があります。

そのため、酒蔵では搾った酒の一部を生酒として出荷したら、残りは火入れ殺菌をし、通常商品として貯蔵・流通させます。とりわけ新酒の生は、今の時期ならではの限定商品であり、旬の初モノを好む日本人の志向にもマッチし、市場をいっとき熱くさせます。 “生モノ”ですから、当然ながらご家庭でも冷蔵保存が望ましく、開封したらなるべく早く飲んでくださいね。

◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇

一方、日本酒を5年10年と寝かせた長期熟成酒も、注目を集めています。ワインや焼酎のように原料の違いによる味のバリエーションが少ない日本酒にとっては、消費者に選択の幅や楽しみを与える新たな“戦力”になりつつあります。

私自身、年齢を経るにつれ、ウイスキーのシングルモルトのように、上手に寝かせた酒の複雑で多様な味わいに惹かれているところ。以下は、2003年12月に静岡新聞に掲載した“10年熟成記事”の一部ですが、劣化はしていないと思うので(笑)、再掲させていただきます。

2003年12月22日静岡新聞夕刊掲載

シェリー酒の味わい

ダルマ正宗の醸造元・白木恒助商店(岐阜市)は昭和40年代から研究を手がけ、長期熟成酒を主力商品に育てた日本で唯一といっていい蔵元だ。

まず昭和46年から吟醸酒の低温保存を始めた。10年続けたが、原料米をよく磨いた吟醸酒では変化が少なかった。昭和47年から始めた純米酒の常温保存では経過年数ごとに色が濃くなり、10年以上経つと、日本酒とは思えない香味になるものもあった。

私が実際、試飲したものでは、15年熟成の純米酒は焙煎したてのナッツのような香ばしさが広がり、20年熟成になるとさらに多様な木の実の香りやキャラメルのような甘さが加わり、最も古い昭和47年ものは上質のシェリー酒のごとき味わいだった。

このような変貌を蔵元の白木善次さんは「酒が“解脱”する」と称する。長期熟成の過程で発生するソトロンという香味成分が、糖分濃度の影響で老酒風にも果実風にも変化し、酒に含まれるアミノ酸や糖分濃度に温度が加わり、化学反応を起こして色を変色させるのだ。

「吟醸酒の低温熟成酒は原型のよさを保ったいわゆる“淡熟型”。一方、低精白酒の常温熟成酒は“濃熟型”で、原型とは違う次元の味わいになります」。白木さんはある程度の糖分と酸を含んだ純米酒・本醸造酒の常温保存で、濃熟型熟成酒を目指した。

県内の蔵元も挑戦

仕込んだ酒を10年以上も売らずに置くというのは、経営面では大きなリスクだったに違いないが、地方の蔵元は生き残りをかけて個性化・差別化に必死だった。

静岡県の蔵元では白木恒助商店とはある意味で対極の道を選択した。

目指したのは米をよく磨き、麹を硬く造り、もろみは低温醗酵させ、搾った後は生酒でも安定して飲める吟醸酒。その立役者となった静岡酵母は、酸が低く、爽快な香りと軽快な味を醸し出す。

そういう酒を熟成させたらどうなるのか。昭和61酒造年度の静岡酵母HD-1大吟醸と、銘柄は異なるが平成3酒造年度のHD-1大吟醸を、現在、静岡酵母を得意とする若手杜氏2人と試飲してみた。

前者は静岡型の“硬く締まった麹造り”の特徴が今なお息づき、後者は丸みを帯びた艶やかさがあり、香味は絶妙に保たれていた。

「前者は杜氏の当時の若さがそのまま残っている。後者は名人芸の域に達している」「麹造りがしっかりした酒は崩れない」「“淡熟型”の理想だ」と若い2人は感嘆の声。

「変わらない」ことに価値を置くか、「変わる」ことに価値を置くかは飲み手次第だ。千寿酒造(磐田市)のように、飲み手の要望に応えて大吟醸20年熟成酒を常温保存に切り替え、古酒らしい色の変化を加えて商品化した蔵もある。

県内では市販の長期熟成酒が少ないので、自家熟成に挑戦してみよう。精米歩合70%程度の本醸造・純米酒クラスなら常温で、60%以下のものなら低温保存がお勧めだ。

白木さんは「まず同じ酒を2本買い、1本は冷蔵庫で、もう1本は常温で置いて熟成の違いを実感してみて」と助言する。「本来の造りがしっかりしている熟成酒は、一度開封しても劣化しないので、必ずしも飲み切る必要はない。気軽に楽しんでください」。

この記事は、静岡新聞文化欄の編集担当から、「日本酒を焼酎やワインみたいに熟成させた酒って最近よく聞くけど、どう?」と訊かれ、だったら取材してみようと、長期熟成酒の雄である岐阜のダルマ正宗まで取材に行って書いたもの。確か原稿料より交通費のほうが高くついた完全に赤字の取材だったと記憶しています(苦笑)が、めったにのめない貴重な熟成酒を試飲でき、赤字の穴埋めは十分でした。

岐阜の酒の宣伝で終わっちゃ面目ないと思い、記事の後半は静岡吟醸をつなげてみました。長期熟成のお宝酒をたくさん抱えている松永酒店(静岡市葵区五番町)に無理をお願いし、歴史的な昭和61年全国新酒鑑評会大量入賞の余韻が残る昭和61BY静岡酵母HD-1大吟醸を分けてもらい、松尾晃一さん(國香)、青島孝さん(喜久醉)にお声掛けしてお2人に試飲してもらいました。“若手杜氏”と紹介していますが、10年経った今、松尾さんは50代半ば、青島さんもまもなく50代。脂の乗った働き盛りの匠たちです。

それはさておき、つい先日、岡部の酒販店ときわストアの後藤英和さんが経営する地酒Bar イーハトーヴォで『喜久醉普通酒しぼりたて無濾過生原酒』を味わいました。この酒は毎年12月中~下旬の発売。実は、1年前にときわストアで購入し、自宅の冷蔵庫で1年熟成させたものを持ち込んだのです。

年末に発売する喜久醉普通酒しぼりたて無濾過生原酒

搾りたての新酒を熟成させるなんて邪道だ!とお叱りを受けるかもしれませんが、私は白木さんのアドバイスを実践し、毎年この時期に買う新酒の何本かを“熟成実験”しており、喜久醉普通酒しぼりたて無濾過生原酒は、それ以前から毎年1本は寝かせていました。この日飲んだ1年熟成酒は、青島さんが、いかに、静岡型の“硬く締まった麹造り”の特徴を大切に仕込んでいるかがよく解る1本でした。

初めてこの酒を1年寝かせたときは、前杜氏の富山初雄さんが仕込んだものでした。青島さんが生まれる前から喜久醉で酒を造っていた超ベテラン富山さんの酒は、どちらかといえば丸みを帯びた艶やかさがあり、日本酒というのは、同じ蔵の同じ条件で造った酒でも、造った人の人となりを映すんだなあとしみじみ思いました。

◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇

新酒の生の、この時期でなければ味わえないフレッシュ感は、ぜひとも見逃さないでいただきたいのですが、生酒とは、いわば発酵持続中の酒ですから、時間や環境によって驚くような変化が楽しめます。

造り手の意図とは異なる酒質になり得る家庭での自己流熟成を、無理に奨励するつもりはありませんが、日本酒という発酵酒の隠れた潜在能力を引き出すのが熟成。本当に、米と米麹と水だけで造られているのかと驚くほど、複雑で重層的な香味の変化が楽しめるのです。

この年末、お気に入りの新酒は2本ゲットし、1本寝かせてみませんか?

新酒鑑評会等のコンテストが春に開かれるため、新酒は春のものと思っている人も多いようですが、そもそも新酒とは、その年に収穫された新米で醸造され、搾ったお酒を指します。酒の醸造期間は通常約1ヶ月半ですから、秋に収穫した新米を使えば年内には初搾りを出荷できます。

新酒のコンテストが春に開催されるのは、出品される酒の多くが大吟醸・純米大吟醸クラスで、使用する酒米は収穫が10月上~中旬という晩生タイプの山田錦。これを、時間をかけて丁寧に精米し、年明けの一番寒い時期に、通常よりも低温でじっくり時間をかけて仕込むので、搾るのはどうしても2~3月になるんですね。

ということは、年内に新酒として出回る多くは、普通酒・本醸造酒・純米酒等のレギュラークラスになるのですが、搾ってから間もないため、みずみずしい香味とすっきりした味わいが楽しめます。とくに静岡県の酒は、どのクラスも手間隙かけ、丁寧に仕込まれていますから、新酒の時期は、吟醸酒と見紛うきれいなお酒が多いと思います。

新酒は、火入れ殺菌をしない生酒タイプがほとんど。“生モノ”ですから温度変化に弱い。酒蔵では生酒を冷蔵貯蔵しておくスペースに限りがあり、販売先にも冷蔵保存をお願いする必要があります。

そのため、酒蔵では搾った酒の一部を生酒として出荷したら、残りは火入れ殺菌をし、通常商品として貯蔵・流通させます。とりわけ新酒の生は、今の時期ならではの限定商品であり、旬の初モノを好む日本人の志向にもマッチし、市場をいっとき熱くさせます。 “生モノ”ですから、当然ながらご家庭でも冷蔵保存が望ましく、開封したらなるべく早く飲んでくださいね。

◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇

一方、日本酒を5年10年と寝かせた長期熟成酒も、注目を集めています。ワインや焼酎のように原料の違いによる味のバリエーションが少ない日本酒にとっては、消費者に選択の幅や楽しみを与える新たな“戦力”になりつつあります。

私自身、年齢を経るにつれ、ウイスキーのシングルモルトのように、上手に寝かせた酒の複雑で多様な味わいに惹かれているところ。以下は、2003年12月に静岡新聞に掲載した“10年熟成記事”の一部ですが、劣化はしていないと思うので(笑)、再掲させていただきます。

2003年12月22日静岡新聞夕刊掲載

シェリー酒の味わい

ダルマ正宗の醸造元・白木恒助商店(岐阜市)は昭和40年代から研究を手がけ、長期熟成酒を主力商品に育てた日本で唯一といっていい蔵元だ。

まず昭和46年から吟醸酒の低温保存を始めた。10年続けたが、原料米をよく磨いた吟醸酒では変化が少なかった。昭和47年から始めた純米酒の常温保存では経過年数ごとに色が濃くなり、10年以上経つと、日本酒とは思えない香味になるものもあった。

私が実際、試飲したものでは、15年熟成の純米酒は焙煎したてのナッツのような香ばしさが広がり、20年熟成になるとさらに多様な木の実の香りやキャラメルのような甘さが加わり、最も古い昭和47年ものは上質のシェリー酒のごとき味わいだった。

このような変貌を蔵元の白木善次さんは「酒が“解脱”する」と称する。長期熟成の過程で発生するソトロンという香味成分が、糖分濃度の影響で老酒風にも果実風にも変化し、酒に含まれるアミノ酸や糖分濃度に温度が加わり、化学反応を起こして色を変色させるのだ。

「吟醸酒の低温熟成酒は原型のよさを保ったいわゆる“淡熟型”。一方、低精白酒の常温熟成酒は“濃熟型”で、原型とは違う次元の味わいになります」。白木さんはある程度の糖分と酸を含んだ純米酒・本醸造酒の常温保存で、濃熟型熟成酒を目指した。

県内の蔵元も挑戦

仕込んだ酒を10年以上も売らずに置くというのは、経営面では大きなリスクだったに違いないが、地方の蔵元は生き残りをかけて個性化・差別化に必死だった。

静岡県の蔵元では白木恒助商店とはある意味で対極の道を選択した。

目指したのは米をよく磨き、麹を硬く造り、もろみは低温醗酵させ、搾った後は生酒でも安定して飲める吟醸酒。その立役者となった静岡酵母は、酸が低く、爽快な香りと軽快な味を醸し出す。

そういう酒を熟成させたらどうなるのか。昭和61酒造年度の静岡酵母HD-1大吟醸と、銘柄は異なるが平成3酒造年度のHD-1大吟醸を、現在、静岡酵母を得意とする若手杜氏2人と試飲してみた。

前者は静岡型の“硬く締まった麹造り”の特徴が今なお息づき、後者は丸みを帯びた艶やかさがあり、香味は絶妙に保たれていた。

「前者は杜氏の当時の若さがそのまま残っている。後者は名人芸の域に達している」「麹造りがしっかりした酒は崩れない」「“淡熟型”の理想だ」と若い2人は感嘆の声。

「変わらない」ことに価値を置くか、「変わる」ことに価値を置くかは飲み手次第だ。千寿酒造(磐田市)のように、飲み手の要望に応えて大吟醸20年熟成酒を常温保存に切り替え、古酒らしい色の変化を加えて商品化した蔵もある。

県内では市販の長期熟成酒が少ないので、自家熟成に挑戦してみよう。精米歩合70%程度の本醸造・純米酒クラスなら常温で、60%以下のものなら低温保存がお勧めだ。

白木さんは「まず同じ酒を2本買い、1本は冷蔵庫で、もう1本は常温で置いて熟成の違いを実感してみて」と助言する。「本来の造りがしっかりしている熟成酒は、一度開封しても劣化しないので、必ずしも飲み切る必要はない。気軽に楽しんでください」。

この記事は、静岡新聞文化欄の編集担当から、「日本酒を焼酎やワインみたいに熟成させた酒って最近よく聞くけど、どう?」と訊かれ、だったら取材してみようと、長期熟成酒の雄である岐阜のダルマ正宗まで取材に行って書いたもの。確か原稿料より交通費のほうが高くついた完全に赤字の取材だったと記憶しています(苦笑)が、めったにのめない貴重な熟成酒を試飲でき、赤字の穴埋めは十分でした。

岐阜の酒の宣伝で終わっちゃ面目ないと思い、記事の後半は静岡吟醸をつなげてみました。長期熟成のお宝酒をたくさん抱えている松永酒店(静岡市葵区五番町)に無理をお願いし、歴史的な昭和61年全国新酒鑑評会大量入賞の余韻が残る昭和61BY静岡酵母HD-1大吟醸を分けてもらい、松尾晃一さん(國香)、青島孝さん(喜久醉)にお声掛けしてお2人に試飲してもらいました。“若手杜氏”と紹介していますが、10年経った今、松尾さんは50代半ば、青島さんもまもなく50代。脂の乗った働き盛りの匠たちです。

それはさておき、つい先日、岡部の酒販店ときわストアの後藤英和さんが経営する地酒Bar イーハトーヴォで『喜久醉普通酒しぼりたて無濾過生原酒』を味わいました。この酒は毎年12月中~下旬の発売。実は、1年前にときわストアで購入し、自宅の冷蔵庫で1年熟成させたものを持ち込んだのです。

年末に発売する喜久醉普通酒しぼりたて無濾過生原酒

搾りたての新酒を熟成させるなんて邪道だ!とお叱りを受けるかもしれませんが、私は白木さんのアドバイスを実践し、毎年この時期に買う新酒の何本かを“熟成実験”しており、喜久醉普通酒しぼりたて無濾過生原酒は、それ以前から毎年1本は寝かせていました。この日飲んだ1年熟成酒は、青島さんが、いかに、静岡型の“硬く締まった麹造り”の特徴を大切に仕込んでいるかがよく解る1本でした。

初めてこの酒を1年寝かせたときは、前杜氏の富山初雄さんが仕込んだものでした。青島さんが生まれる前から喜久醉で酒を造っていた超ベテラン富山さんの酒は、どちらかといえば丸みを帯びた艶やかさがあり、日本酒というのは、同じ蔵の同じ条件で造った酒でも、造った人の人となりを映すんだなあとしみじみ思いました。

◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇

新酒の生の、この時期でなければ味わえないフレッシュ感は、ぜひとも見逃さないでいただきたいのですが、生酒とは、いわば発酵持続中の酒ですから、時間や環境によって驚くような変化が楽しめます。

造り手の意図とは異なる酒質になり得る家庭での自己流熟成を、無理に奨励するつもりはありませんが、日本酒という発酵酒の隠れた潜在能力を引き出すのが熟成。本当に、米と米麹と水だけで造られているのかと驚くほど、複雑で重層的な香味の変化が楽しめるのです。

この年末、お気に入りの新酒は2本ゲットし、1本寝かせてみませんか?

Posted by 日刊いーしず at 12:00

2013年11月15日

第20回 南部杜氏

先日来、ニュースでも伝えられたとおり、由比の地酒『正雪』の杜氏・山影純悦(やまかげじゅんえつ)さんが、2013年度の「現代の名工」に選ばれました。

麹のチェックをする山影純悦さん

「卓越した技能者=現代の名工」は1967年から始まった制度で、厚生労働省が工業技術、伝統工芸、料理など各分野で優れた業績を上げた技能者を、毎年全国で150人選んで表彰します。今回は、私が時々通う静岡市の中華料理店『桂花』の千葉良男シェフも選ばれました。自分のお気に入りのおいしいものを作ってくれる身近な職人さんが選ばれたって、なんだか晴れがましいですよね!

山影さんは昭和7年、岩手県花巻市生まれで、19歳から酒造りの世界に入り、29歳で南部杜氏資格試験に当時、最年少で合格しました。昭和57年から『正雪』の蔵元・神沢川酒造場(静岡市清水区由比)の杜氏を務め、81歳の今も現場監督と後進指導にあたっています。神沢川酒造場を訪ねた方はお分かりかと思いますが、事務所の天井から壁へ、所狭しと掲げられた数々の表彰状が、山影さんの技能の高さを物語っています。

神沢川酒造場の事務所

それだけではありません。単年雇用の杜氏が一つの蔵元に長く勤め、持ち前の技能を存分に発揮できるというのは、ほかならぬ、経営者と技術者のベストマッチングが成せる業。数々の賞は神沢川酒造場のオーナー望月家と山影さんの確かな信頼関係の証しでもあります。

「正雪」の蔵元・神沢川酒造場(清水区由比)の望月正隆社長

そして今回の「現代の名工」。実は以前、技能者の表彰制度について調べたことがあり、現代の名工に選ばれるには、当然ながら、同業界内での実績と推薦が不可欠だと知りました。杜氏さんでいえば、単に酒造りの名人というだけでなく、同業者組織(日本醸造協会、南部杜氏協会、静岡県杜氏研究会など)で世話役を厭わず、業界の発展のために力を尽くした方に、ということでしょうか。

職人さんにとって現場の外でのさまざまな人付き合いや交渉ごとというのは煩雑なもののように思えますが、長年『正雪』に勤め、静岡の事情をよく知る山影さんは、県内の他の蔵元が南部杜氏を雇用する際に人選や待遇面でのアドバイスを行うなど、面倒見の良さでも知られています。一方、私が20年余り通い続ける全国新酒鑑評会や県清酒鑑評会のきき酒会場では必ず姿をお見かけします。若い杜氏や蔵人に混じって真剣にきき酒する横顔には、いくつになっても酒質向上への探究心を持ち続ける熱い職人魂を感じたものでした。

今も懐かしく思い出されるのは、しずおか地酒研究会発足の2年目、1997年7月に企画した南部杜氏のふるさとツアー。山影さんが花巻温泉に静岡県の蔵に勤める南部杜氏さんを10人集めて歓迎の宴を開いてくれました。まだ研究会が出来たばかりで私の力不足もあって、こちらからは私の酒友7人しか参加できなかったのですが、杜氏さんたちは温かく歓迎してくれ、夜通し飲んで食べて歌い明かしました。

1997年7月、しずおか地酒研究会の南部杜氏ふるさとツアー

お恥ずかしい姿で写っていますが、この記念写真は、板垣馬太郎さん(若竹)、浅沼清輝さん(出世城)など鬼籍に入られた杜氏さんの顔も揃う大事なお宝ショット。翌日は山影さんと富山初雄さん(喜久醉)が石鳥谷の南部杜氏伝承館や宮沢賢治ゆかりの地を案内してくれました。浅沼さんがご自宅に招いて手作り漬物でもてなしてくださったことは忘れられません。

南部杜氏伝承館では、岩波映画製作の記録映画『南部杜氏』がリプレイ上映されていました。昭和62年(1987)に制作された作品で、大正~昭和頃の酒造りを、昭和62年当時の南部杜氏が再現しています。1987年といえば、静岡県では全国新酒鑑評会で入賞率日本一になり、静岡酵母や静岡流の吟醸造りが一躍注目を集めた年。10年後の1997年にこれを観た私も、どちらかといえば新しい酒造工学やバイオテクノロジーの技術に関心があり、このとき観た『南部杜氏』は、単に古い記録映画、という印象しか持てませんでした。

そんな自分が不思議なことに、さらに10年後の2007年、映画制作の仕事に携わり、その経験を活かして、静岡吟醸を醸す杜氏さんたちの姿を映像に残そうと酒の映画製作を始めたのです。今思うとずいぶん大胆ですが、『南部杜氏』のDVDを日本酒造組合中央会からお借りし、県内の蔵元さんや杜氏さんを集めて「岩波映画のような格調高い作品は作れないが、少しでも近づきたい」と熱弁をふるいました。

このとき、一緒に『南部杜氏』を観てもらったメンバーの中に、大村屋酒造場(島田市)の日比野哲さんがいました。彼は静岡大学大学院を卒業して新卒で入社し、南部杜氏講習会に通い、杜氏資格試験を受けて合格した社員杜氏さんです。『南部杜氏』を観たのはこのときが初めてだそうで、「ふるえるほど感動した、今夜は眠れそうにない」と興奮していました。自分が南部杜氏伝承館で初めて観たときとは違いすぎるリアクションに、職人=技能者だけが共有できる感性があるんだなあと、半ば、羨ましく思いました。

岩波映画『南部杜氏』は、この後、さらに思いもよらない縁を生みました。HPに紹介したところ、早稲田大学グリークラブOBから、「大阪シンフォニーホールで、南部杜氏の酒造り唄を合唱披露することになったので酒造りの映像を観てイメージをつかみたい」と相談の連絡が来たのです。2011年8月に行われた演奏会には私も駆けつけ、男声合唱の迫力と美声に圧倒されました。酒造りは地域産業であると同時に、芸術や文化の源泉として時代を超え、地域を越え、感動の輪を広げてくれるものだとしみじみ・・・。こちらに紹介していますので、ご覧ください。

http://mayumi-s-jizake.blogzine.jp/blog/2011/08/post_2cf0.html

南部杜氏伝承館では郷土史家がまとめた『南部杜氏ものがたり』という本を入手しました。

同書によると、岩手県旧南部藩で酒造技術が勃興したきっかけは、全国にフットワークを持つ近江商人が盛岡城下で造り酒屋を始めたこと。中でも近江商人の村井・小野一族が、上方大阪から酒造技術者を招聘し、南部地酒の酒質向上に貢献したようです。

彼らは優秀な若手職人を京都や大阪に見習い研修に派遣し、一定期間の年季を終えて帰国した者には「酒造頭司」という称号を与えて優遇しました。これが時代を経て「南部頭司」となり、隣国の仙台領からも技術を乞われ、南部・仙台両藩の許可を得て出稼ぎ出国するようになりました。凶作の年には脱藩して仙台に逃れる農民が相次ぎ、南部藩ではこれを厳しく取り締まったそうですから、酒造り職人がいかに特別待遇だったかが想像できます。出稼ぎで身をたて、故郷で尊敬を集めた職人たちを、やがて「南部杜氏」と総称するようになった、というわけです。

同書では功績のあった名杜氏が何人か紹介されていますが、とりわけ心に残ったのは、明治末~大正~昭和に活躍した谷村久太郎さんです。谷村さんは26歳の若さで横沢酒造店の杜氏になり、配下に25人もの若い職人を抱えながら人心の掌握に努め、岩手県下の清酒鑑評会でも数々の賞に輝きました。

36歳で南部杜氏組合理事になり、37歳で周囲から乞われて新堀村の村会議員にトップ当選。大正14年には南部杜氏組合創立10周年を記念し、機関誌『トロリ会報』を発行しました。評判がよく、毎月発行となったのですが、5号目で廃刊の憂き目に。理由は、5号の巻頭に掲載した「わたしたちが機関誌を通して技量の練磨、知識の向上、会員の親睦を図ろうとすることを、快く思わない偏狭古陋な酒造家がいる。そうした一部の酒造家は、杜氏が袴姿で品評会などに出入りするのは気に食わぬ、第一、蔵働きが読書をするのは生意気だと仰る。まるで封建的な考えだ。わたしたちは酒造家各位と共存共栄の立場にあるが故に研鑚を怠ってはならない」の一文。これが岩手県下の酒造家から反感を買い、発行停止の圧力がかかったというのです。

谷村さんは理事職を辞して謹慎しますが、南部杜氏組合の蔵人たちからは彼を支持する声が根強く、3年後に理事に復帰し、その後、南部杜氏組合理事長を10年間務めました。昭和のはじめ、農村不況が深刻な時期には、地元の産業組合専務理事として地域を支え、戦後は新堀村長を務めるまでに。酒造家が町長や村長を務める例は数多く聞きますが、杜氏が農政や村政で手腕をふるったというのはあまり聞きません。

こういう人のことを、「職人らしくない」「政治が好きなんだろう」と揶揄する人もいるかもしれませんが、雑音を承知で酒造業や地域のために矢面に立つというのは、心根に利他の精神を持たねば務まらないと思います。杜氏さんが皆、自分の酒造りや雇用のことだけを考えていたら、南部杜氏が今のように日本の酒造業を支える杜氏集団として生き残ったんだろうか、と想像すると、山影さんの「現代の名工」受賞の価値も一層重く感じられるのです。

私が取り組むドキュメンタリー映画『吟醸王国しずおか』は作品の方向性や資金面で壁にあたっており、制作中断状態ですが、酒造りの世界に関心を持つ人々に「眠れそうもない」「飲まずにいられない」刺激やクオリティを目指し、山影さんのように情熱を枯らすことなく頑張ろうと思っています。

山影純悦さん、本当におめでとうございました。

<参考文献>

「南部杜氏ものがたり~辛苦を超えた蔵人たち」 藤原正造著/博光出版(平成7年)

麹のチェックをする山影純悦さん

「卓越した技能者=現代の名工」は1967年から始まった制度で、厚生労働省が工業技術、伝統工芸、料理など各分野で優れた業績を上げた技能者を、毎年全国で150人選んで表彰します。今回は、私が時々通う静岡市の中華料理店『桂花』の千葉良男シェフも選ばれました。自分のお気に入りのおいしいものを作ってくれる身近な職人さんが選ばれたって、なんだか晴れがましいですよね!

◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇

山影さんは昭和7年、岩手県花巻市生まれで、19歳から酒造りの世界に入り、29歳で南部杜氏資格試験に当時、最年少で合格しました。昭和57年から『正雪』の蔵元・神沢川酒造場(静岡市清水区由比)の杜氏を務め、81歳の今も現場監督と後進指導にあたっています。神沢川酒造場を訪ねた方はお分かりかと思いますが、事務所の天井から壁へ、所狭しと掲げられた数々の表彰状が、山影さんの技能の高さを物語っています。

神沢川酒造場の事務所

それだけではありません。単年雇用の杜氏が一つの蔵元に長く勤め、持ち前の技能を存分に発揮できるというのは、ほかならぬ、経営者と技術者のベストマッチングが成せる業。数々の賞は神沢川酒造場のオーナー望月家と山影さんの確かな信頼関係の証しでもあります。

「正雪」の蔵元・神沢川酒造場(清水区由比)の望月正隆社長

そして今回の「現代の名工」。実は以前、技能者の表彰制度について調べたことがあり、現代の名工に選ばれるには、当然ながら、同業界内での実績と推薦が不可欠だと知りました。杜氏さんでいえば、単に酒造りの名人というだけでなく、同業者組織(日本醸造協会、南部杜氏協会、静岡県杜氏研究会など)で世話役を厭わず、業界の発展のために力を尽くした方に、ということでしょうか。

職人さんにとって現場の外でのさまざまな人付き合いや交渉ごとというのは煩雑なもののように思えますが、長年『正雪』に勤め、静岡の事情をよく知る山影さんは、県内の他の蔵元が南部杜氏を雇用する際に人選や待遇面でのアドバイスを行うなど、面倒見の良さでも知られています。一方、私が20年余り通い続ける全国新酒鑑評会や県清酒鑑評会のきき酒会場では必ず姿をお見かけします。若い杜氏や蔵人に混じって真剣にきき酒する横顔には、いくつになっても酒質向上への探究心を持ち続ける熱い職人魂を感じたものでした。

◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇

今も懐かしく思い出されるのは、しずおか地酒研究会発足の2年目、1997年7月に企画した南部杜氏のふるさとツアー。山影さんが花巻温泉に静岡県の蔵に勤める南部杜氏さんを10人集めて歓迎の宴を開いてくれました。まだ研究会が出来たばかりで私の力不足もあって、こちらからは私の酒友7人しか参加できなかったのですが、杜氏さんたちは温かく歓迎してくれ、夜通し飲んで食べて歌い明かしました。

1997年7月、しずおか地酒研究会の南部杜氏ふるさとツアー

お恥ずかしい姿で写っていますが、この記念写真は、板垣馬太郎さん(若竹)、浅沼清輝さん(出世城)など鬼籍に入られた杜氏さんの顔も揃う大事なお宝ショット。翌日は山影さんと富山初雄さん(喜久醉)が石鳥谷の南部杜氏伝承館や宮沢賢治ゆかりの地を案内してくれました。浅沼さんがご自宅に招いて手作り漬物でもてなしてくださったことは忘れられません。

南部杜氏伝承館では、岩波映画製作の記録映画『南部杜氏』がリプレイ上映されていました。昭和62年(1987)に制作された作品で、大正~昭和頃の酒造りを、昭和62年当時の南部杜氏が再現しています。1987年といえば、静岡県では全国新酒鑑評会で入賞率日本一になり、静岡酵母や静岡流の吟醸造りが一躍注目を集めた年。10年後の1997年にこれを観た私も、どちらかといえば新しい酒造工学やバイオテクノロジーの技術に関心があり、このとき観た『南部杜氏』は、単に古い記録映画、という印象しか持てませんでした。

そんな自分が不思議なことに、さらに10年後の2007年、映画制作の仕事に携わり、その経験を活かして、静岡吟醸を醸す杜氏さんたちの姿を映像に残そうと酒の映画製作を始めたのです。今思うとずいぶん大胆ですが、『南部杜氏』のDVDを日本酒造組合中央会からお借りし、県内の蔵元さんや杜氏さんを集めて「岩波映画のような格調高い作品は作れないが、少しでも近づきたい」と熱弁をふるいました。

このとき、一緒に『南部杜氏』を観てもらったメンバーの中に、大村屋酒造場(島田市)の日比野哲さんがいました。彼は静岡大学大学院を卒業して新卒で入社し、南部杜氏講習会に通い、杜氏資格試験を受けて合格した社員杜氏さんです。『南部杜氏』を観たのはこのときが初めてだそうで、「ふるえるほど感動した、今夜は眠れそうにない」と興奮していました。自分が南部杜氏伝承館で初めて観たときとは違いすぎるリアクションに、職人=技能者だけが共有できる感性があるんだなあと、半ば、羨ましく思いました。

岩波映画『南部杜氏』は、この後、さらに思いもよらない縁を生みました。HPに紹介したところ、早稲田大学グリークラブOBから、「大阪シンフォニーホールで、南部杜氏の酒造り唄を合唱披露することになったので酒造りの映像を観てイメージをつかみたい」と相談の連絡が来たのです。2011年8月に行われた演奏会には私も駆けつけ、男声合唱の迫力と美声に圧倒されました。酒造りは地域産業であると同時に、芸術や文化の源泉として時代を超え、地域を越え、感動の輪を広げてくれるものだとしみじみ・・・。こちらに紹介していますので、ご覧ください。

http://mayumi-s-jizake.blogzine.jp/blog/2011/08/post_2cf0.html

◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇

南部杜氏伝承館では郷土史家がまとめた『南部杜氏ものがたり』という本を入手しました。

同書によると、岩手県旧南部藩で酒造技術が勃興したきっかけは、全国にフットワークを持つ近江商人が盛岡城下で造り酒屋を始めたこと。中でも近江商人の村井・小野一族が、上方大阪から酒造技術者を招聘し、南部地酒の酒質向上に貢献したようです。

彼らは優秀な若手職人を京都や大阪に見習い研修に派遣し、一定期間の年季を終えて帰国した者には「酒造頭司」という称号を与えて優遇しました。これが時代を経て「南部頭司」となり、隣国の仙台領からも技術を乞われ、南部・仙台両藩の許可を得て出稼ぎ出国するようになりました。凶作の年には脱藩して仙台に逃れる農民が相次ぎ、南部藩ではこれを厳しく取り締まったそうですから、酒造り職人がいかに特別待遇だったかが想像できます。出稼ぎで身をたて、故郷で尊敬を集めた職人たちを、やがて「南部杜氏」と総称するようになった、というわけです。

同書では功績のあった名杜氏が何人か紹介されていますが、とりわけ心に残ったのは、明治末~大正~昭和に活躍した谷村久太郎さんです。谷村さんは26歳の若さで横沢酒造店の杜氏になり、配下に25人もの若い職人を抱えながら人心の掌握に努め、岩手県下の清酒鑑評会でも数々の賞に輝きました。

36歳で南部杜氏組合理事になり、37歳で周囲から乞われて新堀村の村会議員にトップ当選。大正14年には南部杜氏組合創立10周年を記念し、機関誌『トロリ会報』を発行しました。評判がよく、毎月発行となったのですが、5号目で廃刊の憂き目に。理由は、5号の巻頭に掲載した「わたしたちが機関誌を通して技量の練磨、知識の向上、会員の親睦を図ろうとすることを、快く思わない偏狭古陋な酒造家がいる。そうした一部の酒造家は、杜氏が袴姿で品評会などに出入りするのは気に食わぬ、第一、蔵働きが読書をするのは生意気だと仰る。まるで封建的な考えだ。わたしたちは酒造家各位と共存共栄の立場にあるが故に研鑚を怠ってはならない」の一文。これが岩手県下の酒造家から反感を買い、発行停止の圧力がかかったというのです。

谷村さんは理事職を辞して謹慎しますが、南部杜氏組合の蔵人たちからは彼を支持する声が根強く、3年後に理事に復帰し、その後、南部杜氏組合理事長を10年間務めました。昭和のはじめ、農村不況が深刻な時期には、地元の産業組合専務理事として地域を支え、戦後は新堀村長を務めるまでに。酒造家が町長や村長を務める例は数多く聞きますが、杜氏が農政や村政で手腕をふるったというのはあまり聞きません。

こういう人のことを、「職人らしくない」「政治が好きなんだろう」と揶揄する人もいるかもしれませんが、雑音を承知で酒造業や地域のために矢面に立つというのは、心根に利他の精神を持たねば務まらないと思います。杜氏さんが皆、自分の酒造りや雇用のことだけを考えていたら、南部杜氏が今のように日本の酒造業を支える杜氏集団として生き残ったんだろうか、と想像すると、山影さんの「現代の名工」受賞の価値も一層重く感じられるのです。

私が取り組むドキュメンタリー映画『吟醸王国しずおか』は作品の方向性や資金面で壁にあたっており、制作中断状態ですが、酒造りの世界に関心を持つ人々に「眠れそうもない」「飲まずにいられない」刺激やクオリティを目指し、山影さんのように情熱を枯らすことなく頑張ろうと思っています。

山影純悦さん、本当におめでとうございました。

<参考文献>

「南部杜氏ものがたり~辛苦を超えた蔵人たち」 藤原正造著/博光出版(平成7年)

Posted by 日刊いーしず at 12:00

2013年11月01日

第19回 仏教と酒

私は歴史が好きで、趣味は神社仏閣巡りや仏像鑑賞。京都の禅寺へ坐禅に行くこともあります。

禅寺の山門の前には【不許葷酒入山門】という文字が掲げられています。葷酒(くんしゅ)、山門に入ることを許さず。つまり酒や香りの強い食べ物は寺に厳禁、ということ。修行中の禅僧に、酒・肉・香辛料はご法度で、代わりに生み出されたのが精進料理というわけです。

いつも通う京都の臨済宗の寺は、一般拝観お断りの厳格な修行寺。最初に身の上話をしたとき、恐る恐る、「酒の取材をしています」と言って、恐る恐る手土産の酒を渡したところ、和尚さんは「わしは飲まんが、若い衆が喜ぶなあ」とニコニコ顔で受け取ってくれました。しかも、持参したのが、臨済宗の中興の祖として名高い白隠禅師にちなんだ地酒『白隠正宗』だったので、「静岡にそんなええ酒があったんかいな」と大喜び。【不許葷酒入山門】と言っても時代が変わったんだなあと不思議な気分になりました。

◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇

仏教で、酒のことを俗に【般若湯】と言いますね。般若とは、単なる知識を超えた深い悟りを意味する“智慧”のこと。仏教徒が守るべき5つの戒律―『不殺生戒(殺さず)』『不偸盗戒(盗まず)』『不邪淫戒(淫らな行為をせず)』『不妄語戒(嘘をつかず)』『不飲酒戒(酒を飲まず)』で、 不飲酒戒が5番目に来るのは、酒を飲んだら前の4戒を犯しやすくなるという理由。日本の寺院では「五戒は飲酒そのものを厳禁しているわけではなく、他に悪いことをしなければ飲んでも差し支えない」「酔うために飲むのではない、修行に役立つ智慧を生む【般若湯】として飲む」と緩~く解釈したようです。厳しい刑罰を科したモーゼの十戒やイスラム教の戒律とは違って、人間の自主性に委ねたんですね。

なんとも都合の良い解釈に思えますが、よくよく考えれば、酒を飲んで前後不覚になるまで酔うというのは、犯罪を招く恐ろしい戒律違反行為であり、飲むんだったら適正な飲み方を自己責任でせよと言っている。適正な飲み方を極めるのも、修行といえば修行なのかもしれません。

◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇

さて、日本の仏教寺院では、実は、古くから酒を造っていました。10~11世紀、仏教と神道がゴチャ混ぜになっていた頃は、奈良の東大寺や京都洛南の醍醐寺にも〈酒殿〉があって、お神酒を造っていたのです。

中世になると、寺院は荘園からの貢納米を有効活用すべく、自家消費のみならず、市場への販売に踏み出します。寺には働き手となる修行僧がいるし、清浄な水にも恵まれている。京都、奈良、大阪、堺など消費都市に近い大寺院では、酒造りをビジネスに展開できる素地が十分にあったわけです。

有名なのが大阪・河内長野市の天野山金剛寺で造られた「天野酒」で、豊臣秀吉がとくに愛飲し、〈良酒造りに励め〉という朱印状まで下付したそうです。また奈良菩提山正暦寺は今の清酒製造の原点ともいえる製法を確立し、天下第一の名声を得ました。

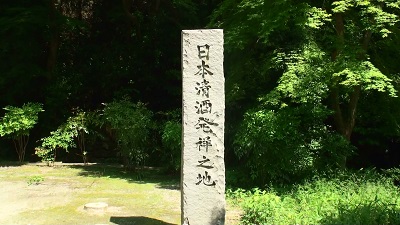

奈良正暦寺に立つ『日本清酒発祥の碑』

寺院の酒造りの技術書、というものも、ちゃんと存在するんです。14~15世紀頃に記されたとされる『御酒之日記』には、天野酒、菩提泉の醸造法が紹介されており、天野酒は冬季限定の二段仕込み、菩提泉は乳酸菌によって雑菌の増殖を抑え酵母のアルコール発酵を促す今と同じ原理の酒母づくりを確立し、温暖な時期の醸造を可能にしたと記されています。

奈良興福寺の塔頭・多聞院の僧が記した『多聞院日記』は、文明10年(1478)から元和4年(1618)まで約140年に亘る寺の活動記録で、天正4年(1576)の記述に、菩提山正暦寺の“諸白(もろはく)づくり”が初めて登場します。麹米・掛米とも精米した白米を使い、酒母は菩提泉がさらに発展した菩提酛、もろみは酘(とう)方式=今の三段仕込み、搾りは今の上槽(じょうそう)と同じ酒と粕を分ける槽掛け(ふながけ)、そして煮酒=今の火入れ殺菌と、日本酒造りの原点がここで確立したことが解ります。正暦寺に行くと、〈日本清酒発祥之地〉という碑が堂々と建っています。

詳しくは正暦寺の公式サイトをご覧ください。http://shoryakuji.jp/sake-birthplace.html

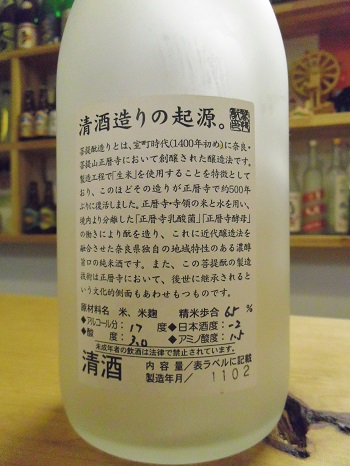

菩提酛仕込みの酒

菩提酛酒の裏ラベル

天正10年(1582)、織田信長は安土城に徳川家康を招いて大宴会を催しますが、この宴席のために「山樽三荷諸白上々」「一荷ニ酒三斗ツヽ入」が献上されました。奈良正暦寺の諸白酒が大量に振舞われ、信長や家康ほか多くの武将たちから絶賛されたと『多聞院日記』に残っています。当時は上槽しない濁酒=どぶろくが一般的でしたから、諸白酒の澄み切った美味しさには、さすがの信長・家康も舌を巻いたことでしょう。

最近、あまり磨き過ぎない昔ながらの精米、菩提酛、濁酒風の酒など伝統酒を造る蔵元さんが増えています。現代の酒造技術の集大成ともいえる吟醸酒が定着した今、その反動なのか、スローフードブームの影響なのか、伝統に回帰しようという思いが酒造家にも芽生えてきています。歴史ファンの酒徒としては、そういう酒を造る人・売る人・飲む人は、寺院酒造の歴史や仏教についても関心を広げてほしいなあと思います。

自分も飲むとき、こういうウンチク話を紐解いて多少なりとも左脳を使うことで、適正な飲酒をしようと心がけてはいるんですが、美味い酒にありつくと、何も考えずパーッと飲んじゃいたくなる煩悩の塊なんだよなあ(苦笑)。

酒の歴史についてはこちらもぜひご参照を。 http://ginjyo-shizuoka.jp/suzuki_11.html

◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇

それにしても、微生物学的にも極めて合理的な日本酒の製法を確立させたのが、【不許葷酒入山門】の仏教寺院だったというのは、なんとも皮肉な話。寺というのは修行の場であり、人々を救済する生涯福祉施設であると同時に、学問を究める大学的な機能を持ち、ついには醸造研究所のような役割まで果たしていたんですね。

ちなみに、五戒に『不飲酒戒』に加わったのは、お釈迦様自身、酒が苦手だったからという説もあります。釈迦が生きていた時代、インドでは仏教によく似たジャイナ教も台頭しており、「四戒」の教えは共通していたんだとか。で、ジャイナ教では『不飲酒戒』の代わりに『無所有戒(不要の財物は持たない)』を加えていました。

仏教だって、もともとの精神からいえば、『無所有戒』のほうが合っていると思われますが、『不飲酒戒』にしたのは、釈迦自身が下戸で酒嫌いだったのでは?という解釈。だとしたら、後世の日本の仏教徒たちが【般若湯】と称して飲酒し、諸白づくりを生み出し、酒造ビジネスに励んだ姿を、お釈迦様自身、どんな思いで見守っているのでしょうか(苦笑)。

<参考文献>

日本の酒5000年/加藤百一著、下戸の逸話事典~歴史を動かした非酒徒たち/鈴木眞哉

禅寺の山門の前には【不許葷酒入山門】という文字が掲げられています。葷酒(くんしゅ)、山門に入ることを許さず。つまり酒や香りの強い食べ物は寺に厳禁、ということ。修行中の禅僧に、酒・肉・香辛料はご法度で、代わりに生み出されたのが精進料理というわけです。

いつも通う京都の臨済宗の寺は、一般拝観お断りの厳格な修行寺。最初に身の上話をしたとき、恐る恐る、「酒の取材をしています」と言って、恐る恐る手土産の酒を渡したところ、和尚さんは「わしは飲まんが、若い衆が喜ぶなあ」とニコニコ顔で受け取ってくれました。しかも、持参したのが、臨済宗の中興の祖として名高い白隠禅師にちなんだ地酒『白隠正宗』だったので、「静岡にそんなええ酒があったんかいな」と大喜び。【不許葷酒入山門】と言っても時代が変わったんだなあと不思議な気分になりました。

◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇

仏教で、酒のことを俗に【般若湯】と言いますね。般若とは、単なる知識を超えた深い悟りを意味する“智慧”のこと。仏教徒が守るべき5つの戒律―『不殺生戒(殺さず)』『不偸盗戒(盗まず)』『不邪淫戒(淫らな行為をせず)』『不妄語戒(嘘をつかず)』『不飲酒戒(酒を飲まず)』で、 不飲酒戒が5番目に来るのは、酒を飲んだら前の4戒を犯しやすくなるという理由。日本の寺院では「五戒は飲酒そのものを厳禁しているわけではなく、他に悪いことをしなければ飲んでも差し支えない」「酔うために飲むのではない、修行に役立つ智慧を生む【般若湯】として飲む」と緩~く解釈したようです。厳しい刑罰を科したモーゼの十戒やイスラム教の戒律とは違って、人間の自主性に委ねたんですね。

なんとも都合の良い解釈に思えますが、よくよく考えれば、酒を飲んで前後不覚になるまで酔うというのは、犯罪を招く恐ろしい戒律違反行為であり、飲むんだったら適正な飲み方を自己責任でせよと言っている。適正な飲み方を極めるのも、修行といえば修行なのかもしれません。

◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇

さて、日本の仏教寺院では、実は、古くから酒を造っていました。10~11世紀、仏教と神道がゴチャ混ぜになっていた頃は、奈良の東大寺や京都洛南の醍醐寺にも〈酒殿〉があって、お神酒を造っていたのです。

中世になると、寺院は荘園からの貢納米を有効活用すべく、自家消費のみならず、市場への販売に踏み出します。寺には働き手となる修行僧がいるし、清浄な水にも恵まれている。京都、奈良、大阪、堺など消費都市に近い大寺院では、酒造りをビジネスに展開できる素地が十分にあったわけです。

有名なのが大阪・河内長野市の天野山金剛寺で造られた「天野酒」で、豊臣秀吉がとくに愛飲し、〈良酒造りに励め〉という朱印状まで下付したそうです。また奈良菩提山正暦寺は今の清酒製造の原点ともいえる製法を確立し、天下第一の名声を得ました。

奈良正暦寺に立つ『日本清酒発祥の碑』

寺院の酒造りの技術書、というものも、ちゃんと存在するんです。14~15世紀頃に記されたとされる『御酒之日記』には、天野酒、菩提泉の醸造法が紹介されており、天野酒は冬季限定の二段仕込み、菩提泉は乳酸菌によって雑菌の増殖を抑え酵母のアルコール発酵を促す今と同じ原理の酒母づくりを確立し、温暖な時期の醸造を可能にしたと記されています。

奈良興福寺の塔頭・多聞院の僧が記した『多聞院日記』は、文明10年(1478)から元和4年(1618)まで約140年に亘る寺の活動記録で、天正4年(1576)の記述に、菩提山正暦寺の“諸白(もろはく)づくり”が初めて登場します。麹米・掛米とも精米した白米を使い、酒母は菩提泉がさらに発展した菩提酛、もろみは酘(とう)方式=今の三段仕込み、搾りは今の上槽(じょうそう)と同じ酒と粕を分ける槽掛け(ふながけ)、そして煮酒=今の火入れ殺菌と、日本酒造りの原点がここで確立したことが解ります。正暦寺に行くと、〈日本清酒発祥之地〉という碑が堂々と建っています。

詳しくは正暦寺の公式サイトをご覧ください。http://shoryakuji.jp/sake-birthplace.html

菩提酛仕込みの酒

菩提酛酒の裏ラベル

天正10年(1582)、織田信長は安土城に徳川家康を招いて大宴会を催しますが、この宴席のために「山樽三荷諸白上々」「一荷ニ酒三斗ツヽ入」が献上されました。奈良正暦寺の諸白酒が大量に振舞われ、信長や家康ほか多くの武将たちから絶賛されたと『多聞院日記』に残っています。当時は上槽しない濁酒=どぶろくが一般的でしたから、諸白酒の澄み切った美味しさには、さすがの信長・家康も舌を巻いたことでしょう。

最近、あまり磨き過ぎない昔ながらの精米、菩提酛、濁酒風の酒など伝統酒を造る蔵元さんが増えています。現代の酒造技術の集大成ともいえる吟醸酒が定着した今、その反動なのか、スローフードブームの影響なのか、伝統に回帰しようという思いが酒造家にも芽生えてきています。歴史ファンの酒徒としては、そういう酒を造る人・売る人・飲む人は、寺院酒造の歴史や仏教についても関心を広げてほしいなあと思います。

自分も飲むとき、こういうウンチク話を紐解いて多少なりとも左脳を使うことで、適正な飲酒をしようと心がけてはいるんですが、美味い酒にありつくと、何も考えずパーッと飲んじゃいたくなる煩悩の塊なんだよなあ(苦笑)。

酒の歴史についてはこちらもぜひご参照を。 http://ginjyo-shizuoka.jp/suzuki_11.html

◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇

それにしても、微生物学的にも極めて合理的な日本酒の製法を確立させたのが、【不許葷酒入山門】の仏教寺院だったというのは、なんとも皮肉な話。寺というのは修行の場であり、人々を救済する生涯福祉施設であると同時に、学問を究める大学的な機能を持ち、ついには醸造研究所のような役割まで果たしていたんですね。

ちなみに、五戒に『不飲酒戒』に加わったのは、お釈迦様自身、酒が苦手だったからという説もあります。釈迦が生きていた時代、インドでは仏教によく似たジャイナ教も台頭しており、「四戒」の教えは共通していたんだとか。で、ジャイナ教では『不飲酒戒』の代わりに『無所有戒(不要の財物は持たない)』を加えていました。

仏教だって、もともとの精神からいえば、『無所有戒』のほうが合っていると思われますが、『不飲酒戒』にしたのは、釈迦自身が下戸で酒嫌いだったのでは?という解釈。だとしたら、後世の日本の仏教徒たちが【般若湯】と称して飲酒し、諸白づくりを生み出し、酒造ビジネスに励んだ姿を、お釈迦様自身、どんな思いで見守っているのでしょうか(苦笑)。

<参考文献>

日本の酒5000年/加藤百一著、下戸の逸話事典~歴史を動かした非酒徒たち/鈴木眞哉

Posted by 日刊いーしず at 12:00